Porque el ascensor, como el ferrocarril, el automóvil, los aviones o los cohetes espaciales es un invento muy reciente aunque nos parezca que siempre ha estado ahí, de arriba a abajo sin descanso ahorrándonos la pesada tarea de subir por las escaleras. La primera noticia que se tiene de un aparato de estas características aparece, como no podía ser de otra manera, en la Antigua Roma. Vitruvio, el primer ingeniero de la Historia, aseguraba que el griego Arquímedes habría construido uno tirado por bueyes en su Siracusa natal, pero sin dar más detalles. Vitruvio apuntó el dato y a otra cosa. En la Roma del siglo I sobraban esclavos para acarrear sacos y vituallas y las ínsulas donde vivían los romanos menestrales eran demasiado baratas como un artilugio tan caro de instalar y mantener.

La idea quedó enterrada durante siglos. Tampoco era muy necesaria, la verdad, ya que lo más alto que se edificó en mil años fueron las torres de las iglesias, tan estrechas, y con tanto monaguillo dispuesto a subir las escaleras que fuera para tañer las campanas. Cuentan que, en los tiempos de Al Ándalus, un tal Jaled al Muradi diseñó un ascensor; pero con fines bélicos: para colocarlos delante de las murallas enemigas, subir en ellos a la tropa y, así, rendir la plaza. Tampoco prosperó: demasiado entuerto para algo que se hacía, y muy bien, con paciencia, naipes y tiendas de campaña.

A finales del siglo XVIII, el relojero e inventor ruso Ivan Kulibin instaló en el Palacio de Invierno de San Petersburgo una pequeña cabina que subía de una planta a otra gracias a un complejo sistema de ruedas dentadas, brocas y tornillería de precisión. La zarina Catalina II lo vio como una rareza sin mucha utilidad, y allí se quedó, muerto de la risa o cogiendo polvo.

Pero los tiempos estaban cambiando. En la vieja Europa sobraba gente joven y dispuesta a acarrear mercancía, sí; pero en los Estados Unidos se necesitaba mano de obra, sobre todo en las vibrantes ciudades costeras, que empezaban a crecer hacia arriba: el objetivo era que los comerciantes no tuviesen que alejarse mucho del puerto y el mercado.

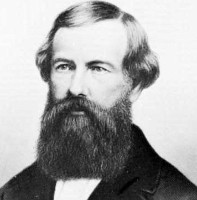

Pensemos, por ejemplo, en Nueva York, levantada sobre una isla llana como un plato, tan escasa de terreno para sus ambiciosos habitantes. Y allí, en ese caldo de cultivo perfecto para la inventiva y la innovación, nació el mundo moderno. En 1852, un tal Elisha Graves Otis, mecánico, inventor y conductor de diligencias, presentó en sociedad la primera novedad en materia de ascensores desde Arquímedes: la cuerda de seguridad. Era un invento de capital importancia, porque, por primera vez en la historia, el ascensor podría servir para transportar personas o bienes valiosos, y no sólo sacos de tierra. Es curioso: todo el mundo identifica a Daimler con el automóvil, o a los hermanos Wright con el aeroplano, pero casi nadie sabe el nombre del que inventó eso que cogen todos los días con tanto alivio.

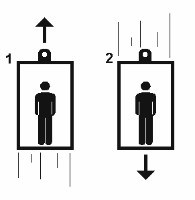

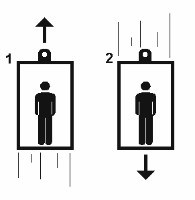

El sistema, rápidamente patentado por nuestro hombre, consistía en un mecanismo de seguridad automático que detenía la caída del ascensor en caso de que sus cables se rompieran. Para mover el artefacto se desechó el uso de bueyes y se optó por una máquina de vapor, con su caldera, su chimenea, su carbón y su carbonero. Sí, era engorroso, sucio y estridente, pero a los contemporáneos no se lo parecía. En 1850 aquellas máquinas movían el mundo y eran el humeante emblema del progreso.

Ahora bien, no todos se fiaban del invento, así que Otis, hombre resuelto, decidió demostrar en público y en primera persona lo bien que funcionaba. En la Feria de Nueva York de 1853, ofreció un número circense a la marea de curiosos que anegaba el Palacio de Cristal. Una vez dentro de la cabina, ordenó que cortasen la cuerda con un hacha mientras subía: entonces, tal y como estaba previsto, el sistema de seguridad entró en acción y el ascensor se detuvo de golpe: aplauso cerrado... y un gran negocio para nuestro hombre, que ya se veía millonario y codeándose con los grandes hombres de la City.

Así fue: al año siguiente empezó a instalar ascensores en los cada vez más numerosos edificios neoyorquinos de cinco o seis plantas... y a hacerse rico. Aunque no pudo disfrutar mucho tiempo su recién adquirida condición –murió de difteria en 1861–, sí le dio tiempo a perfeccionar su invento adaptando los motores de vapor a la tarea específica de hacer ascender y descender lentamente una cabina de madera. Sus hijos fundaron la Otis Elevator Company, que hoy, siglo y medio después, sigue existiendo: emplea a más de 60.000 personas y fabrica ascensores en doce países, entre ellos España, uno de los grandes mercados para esta clase de empresas, dada nuestra manía de vivir en bloques de pisos.

Por eso, y porque aquí, por mucho que se diga, nos encantan las cosas nuevas, el ascensor llegó a nuestras tierras muy pronto. En 1877 se instaló el primero en una finca de nueva construcción en el elegante barrio madrileño de Salamanca: exactamente, en el número 57 de la calle de Alcalá, a medio camino entre la Cibeles y la Puerta de Alcalá.

La innovación siguió su curso. En 1880 el ingeniero alemán Werner von Siemens patentó el primer motor eléctrico para ascensores, un gran avance, especialmente en lo que se refiere a la reducción de humos y ruidos. Dos décadas después, en 1903, la Otis presentó el ascensor por antonomasia, el que hoy conocemos: el ascensor eléctrico a tracción sin engranajes. Gracias a él se pudo acometer la construcción de grandes rascacielos, hasta el momento vedados a los arquitectos porque no había modo mecánico de llevar a la gente hasta las plantas superiores.

Privados de este ingenio, nuestra vida sería otra, estaríamos condenados a vivir a ras de tierra y, sobre todo, a subir escalones, un ejercicio muy sano, sí, pero incordioso y una pesadez, la verdad. Nuestras ciudades tampoco serían las mismas. El madrileño Edificio España, levantado en 1953, justo un siglo después del invento de Otis, tiene 32 ascensores, más incluso que plantas. Y son pocos en comparación con lo que se ve por el mundo: las torres del World Trade Center contaban con 99 ascensores; las Petronas tienen 78, y el Burj Dubai, 58.

Recientemente, Otis ha conseguido batir un nuevo récord de velocidad con un ascensor que se mueve a 64 kilómetros por hora: muy lejos queda, sí, la parsimoniosa caseta de madera a vapor en la que Elisha Otis se montó para convencer a los neoyorquinos de lo seguro que era su invento.

En España no van tan rápido, pero tenemos muchos: más de 700.000, que realizan 250 millones de viajes al año y transportan a unos 375 millones de personas, el equivalente a dos veces la población de Indonesia. De un cálculo tan peculiar se han encargado los omnipresentes hombres de Otis, que, por aquello de la paternidad, saben bastante del tema.

Fernando Díaz Villanueva

Nenhum comentário:

Postar um comentário